서백의 사찰이야기

상원사 동종(범종) 본문

국보 제36호, 상원사 동종. 소재지 : 강원도 평창군 진부면 동산리

상원사는 본사인 월정사와는 달리 6.25전쟁 때도 화를 입지 않았다. 한암 스님이 주석하고 있었기 때문이다. 만공, 수월 스님 등과 함께 선풍을 진작시킨 한암 스님은 27년 동안 오대산문을 나서지 않고 상원사를 지켰다. 전쟁이 터지고 월정사를 불태운 군인들이 상원사에 올라와 법당을 태우려고 했다. 한암 스님은 법당에 들어가 불상 앞에 정좌했다. 자신도 함께 태우라는 것이었다. "부처님 제자로 법당을 지키는 것이 도리이니 어서 나를 태우시오." 이에 감복한 국군 장교는 법당의 문짝만을 뜯어내 절 마당에서 태웠다. 연기를 피워 법당을 태우는 시늉만 내고 떠나갔다. 한암 스님의 법력은 법당 뿐 아니라 나라의 보물인 동종도 구했다. 바로 상원사 동종이다.

상원사 동종은 우리나라에서 현존하는 종(鐘) 중에서 가장 오래되었고 아름다운 종이다. 이 종은 '개원 13년'이라는 명문이 새겨져 있어 통일신라 성덕왕 24년(725년)에 조성된 것임을 알 수 있으며, 조선 예종 원년(1469년)에 상원사에 옮겨져 현재에 이르고 있으며, 한국종의 고유한 특색을 모두 갖추고 있는 대표적인 범종(梵鐘)이다.

'안동고읍지' 등 여타 기록에 따르면 이 종은 고려시대 후기 안동 인근의 사찰에서 옮겨와 안동읍성 문루에 매달려 있었다. 그러다가 조선시대 예종 원년(1469년)에 선왕 세조의 명복을 빌기 위하여 예종의 명으로 오대산 상원사로 이송하게 되었다. 그런데 안동에서 상원사로 옮기는 도중 죽령에서 더 이상 움직이지 않았다. 이에 범종의 유두를 하나 절단하여 안동으로 보내 제사를 지냈더니 움직이기 시작하였다는 이야기가 전해 온다. 지금도 유두가 하나 없는 상원사의 동종은 여러 이야기를 간직한 채 오대산 상원사에 자리하고 있다.(출처 : 법회와 설법 2010. 5월호 P46)

종(鐘)의 상부에는 용뉴(용모양의 고리)와 음통(音筒) 혹은 음관, 용통, 원통유절(圓筒有節), 만파식적(萬波息笛, 거센물결을 자게하는 피리)이라고 하는 소리대롱이 있다. 상대(上帶 : 종의 어깨 부분에 둘러진 무늬띠), 하대(下帶 : 종의 아랫부분인 종구에 둘러진 무늬띠), 유곽(乳廓 : 상대 밑쪽의 네곳에 붙어 있는 네모난 테)의 문양은 모두 당초문(唐草紋)이 새겨져 있고, 2∼4인의 비천상(飛天像)과 교대로 있는 당좌(撞座 : 종을 치는 자리))는 8판의 연화문으로 표현되어 있다.

특히 비천상은 경쾌하기 이를데 없는 모습으로 구름 위에서 천의(天衣) 자락을 흩날리며 공후와 생황(笙簧)을 연주하고 있는데, 볼록한 두 뺨과 유연한 신체에 걸친 천의 등은 8세기 전반의 이상적(理想的) 사실풍의 불교조각 양식을 잘 반영해 주고 있다. 이러한 상원사 종에 보이는 음통과 안으로 오므라든 종신형(鐘身形), 상대, 하대, 유곽 등의 구조적인 특징은 한국종의 전형(典型)이 되어, 양식적인 변천과정을 거치면서 이후의 모든 종에 계승된다.

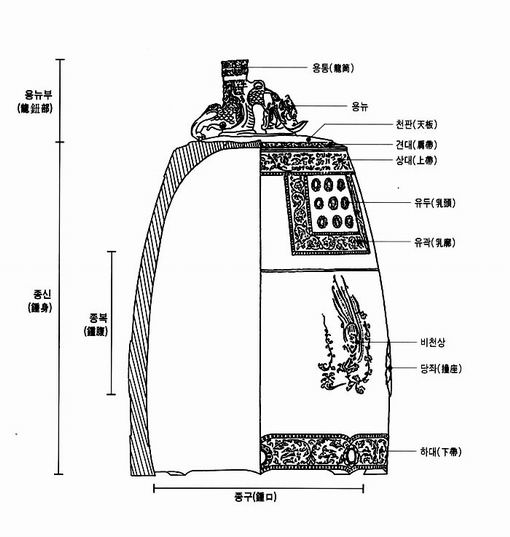

범종(梵鐘)의 형태와 명칭

상원사 동종의 아름다운 전체적인 모습인데, 범종은 지옥중생를 제도하기 위해 친다. 새벽에는 28번(수미산을 중심으로 수직적 28천을 의미)의 타종을 하는데 천상계인 사천왕천에서(욕계 6천, 색계 18천과 무색계 4천) 비상비비상천까지 28천의 모든 하늘나라 중생들을 깨워서, 부처님의 도량으로 모이라는 의미에서 친다. 한편으로는 인도의 가섭존자에서 중국의 달마대사까지 28대 조사를 위하여 친다는 설도 있다.

저녁에는 육신을 가진 현실의 수행자가 수미산을 통해 들어갈 수 있는 정상이 도리천이다. 즉 현실의 수행자들이 사는 곳이 도리천을 상징함으로 하루를 마감하는 의미로 33천(도리천을 중심으로 수평적 33천을 의미)을 상징하는 33번의 종을 친다. 그리고 28천+욕계천 아래의 5계(지옥, 아귀, 축생, 인간,아수라)라는 설도 있다.

한국의 범종은 용뉴, 음관(음통), 천판, 상대, 유곽, 유두, 비천상, 당좌, 하대, 종구 등의 겉모습을 갖추고 있다.

용뉴 : '용모양의 고리' 라는 뜻이다. 종위에 올라 앉아 있는 용을 특별히 포뢰라고 한다. 후한(後漢) 반고(班固저자 이름)의 《서도부주》에는 “바다에는 고래가 있고 바닷가에는 포뢰가 있다. 포뢰는 고래를 무서워하여 보기만 하면 우는데 그 울음소리가 꼭 종소리와 같다.”고 하였다. 또《용왕경》에는 아홉종류의 용 가운데 포뢰가 특히 울기를 좋아한다고 하였다. 예로부터 전해오는《용생구자설》에 의하면 포뢰는 바다에 사는 경어(고래)를 가장 무서워하며, 그를 만나면 크게 비명을 지른다고 한다. 그래서 포뢰모양을 만들어 종위에 앉히고, 경어모양의 당으로 종을 치면 경어를 만난 포뢰가 놀라 큰소리를 지르게 되어, 크고 우렁찬 종소리가 난다고 믿었다. 범종 소리를 경음이라 한것도 여기서 유래한다. 우리나라 특유의 범종장식이며 순천 선암사와 예산 수덕사에서 경어 모양의 당목을 볼 수 있다.

용뉴의 모습은 시대에 따라 뚜렷한 특징이 있다.

통일신라시대에는 한 마리의 용이 입으로 종을 힘차게 물어 올리듯이 두발로 앞뒤를 버티고 있다. 고려시대에는 오른쪽 다리를 ㄱ자로 구부리고 왼다리를 뒤로 꺽어 올려 여의주를 들고 있다. 조선시대에는 당파싸움이나 하듯이 쌍용이 얼굴을 돌린채 엉켜 여의주 하나를 희롱하는 모습이다. 임진왜란 이후에는 쌍용의 종이 전체크기가 1m 안팎으로 축소되어 있음을 알 수 있다.

유곽(乳廓)과 유두(乳頭) : 유곽은 상대 밑쪽의 네곳에 붙어 있는 네모난 테이며, 유곽속에는 각각 9개씩의 도들꼭지가 있는데 이것을 유두(종유)라 한다. 신라와 고려종은 유곽이 상대 밑쪽에 붙어서 종 몸체의 1/3크기의 네모난 띠로 나타나며, 당초문이나 보상화문, 국화문등이 새겨진다. 조선종의 유곽은 상대에서 떨어져 있으며 당초무늬가 새겨진다. 신라종은 연꽃받침 위로 젖꼭지가 매우 볼록하게 돌출되거나 연꽃판 자체로 묘사되는데, 고려를 거쳐 조선시대로 내려오면서 꼭지가 차츰 낮아져 단추형을 이루고 있다.

9개의 유두는 천,지,인(天地人) 삼재(三才)에 근거를 두고 구궁법(3×3)을 상징하고, 사방 네곳에 배치한 것은 춘하추동을 상징하며, 전체적으로 36궁(宮)을 나타낸 것이다. 한편 한국미술사학자인 고유섭씨는 36개의 유두를 불교경전에 비치는 36善神을 의미한다고 해석하기도 했다. 그러나 불교적으로 볼때 4와 9의 숫자는 사생구계(四生九界)를 상징한다. 태생, 난생, 습생, 화생의 사생과 깨달음과 미혹의 정도에 따라 중생을 분류한 지옥에서 보살의 세계까지 9계를 나타낸다.

사생구계의 중생들이 궁극적으로는 종소리를 통해 부처를 상징하는 용의 위치로 뛰어 올라야 함을 암시 한다. 그래서 용이 올라서 있는 천판의 가장자리에다 부처나 보살이 앉을 수 있는 연화대좌를 상징하여 연꽃 조각을 하게 된것이다.

비천상은 대부분 신라종에 많이 나타나며, 성덕대왕 신종은 무릎을 꿇고 합장 공양하는 비천상이고, 특히 상원사 범종에는 공후와 생황(笙簧. 생황생, 혀황)이라는 악기를 주악하는 주악 비천상은 유일한 것이다. 고려종은 연꽃자리에 홀로 앉은 부처나 지장보살의 모습으로 바뀌었고, 조선종 지장 혹은 관세음보살이 유곽과 유곽사이까지 올라와서 네곳에 새겨져 있다.

8판의 연화문(연꽃 무늬)으로 표현된 당좌의 모습이다. 당좌는 당목이 직접 접촉되는 부분을 말한다. 신라종은 주로 연꽃무늬를 새겼고, 당좌를 종의 양쪽에 두었다. 고려종은 사방에 4개를 조각하였으며, 조선종은 당좌가 없고 그냥 치도록 되어 있다. 가장 좋은 소리를 내기위한 적합한 위치는 밑에서 1/3쯤되는 곳이 좋다.

동종 천판 위에 새겨진 명문의 일부

또한 천판에는 "開元十三年 乙丑三月八日 鍾成記之"라는 명문이 있어, 상원사 동종이 개원 13년 을축 3월 8일에 종이 완성되어 기록한다는 구절이다.