서백의 사찰이야기

서백(김춘식)의 사찰이야기197 - 성수산의 기(氣)가 모인 혈(穴)자리에 내려앉은 상이암 본문

상이암(上耳庵)은 통일신라의 도선국사가 성수산을 둘러보고 천자봉조지형(天子奉朝地形)이라 탄복하며 875년(헌강왕 1)에 ‘도선암’이라는 암자를 창건했다고 한다. 특히 KBS 대하드라마 ‘정도전(2014년 방영)’에 방영되면서 명산으로 입소문이 나고 있는 성수산(聖壽山) 상이암은 고려 왕건과 태조 이성계 두 왕조가 이곳이 하늘의 계시를 받는 명당임을 알고 기도를 하여 고려와 조선을 건국하였다는 설화가 있는 암자로 유명하다.

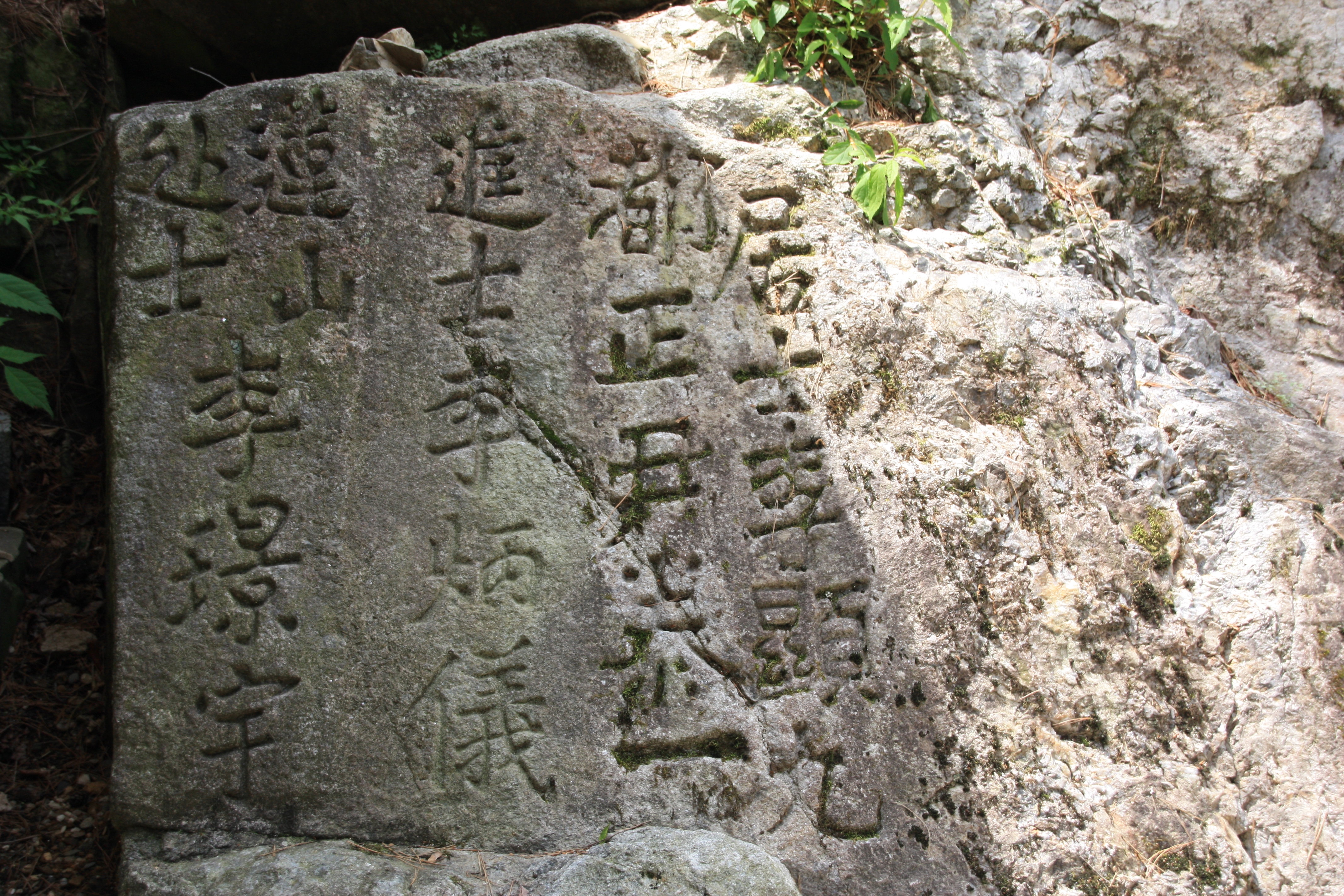

한국 풍수가의 시조 격인 도선국사는 성수산을 보고 ‘천자를 맞이할 길지로 손색이 없는 곳’이라 탄복하고 왕건의 아버지인 왕륭을 찾아가 왕건으로 하여금 이곳에서 백일기도를 권했다고 한다. 도선의 뜻에 따라 계곡에서 백일기도를 드리던 왕건은 하늘로 부터 고려 건국의 계시를 받았고, 이 기쁨을 억누리지 못해 바위에 글을 새겨 ‘환희담(歡喜潭)’이라 불렀다.

1394년(태조 3) 각여선사가 중수하였다. 조선을 건국한 태조 이성계는 등극하기 전 이곳에 와서 치성을 드리니 하늘에서, “앞으로 왕이 되리라.”는 소리가 들렸다고 하여 그 뒤에 ‘상감(上監)의 귀(耳)에 들렸다’하여 절 이름을 상이암(上耳庵)으로 고쳤다고 한다.

태조 이성계가 조선을 세우기 전 무학대사의 안내를 받아 상이암에서 기도를 하였는데, 하늘에서 “앞으로 왕이 되리라”라는 소리가 들렸다고 한다. 또한 이성계가 이곳에서 기도를 드릴 당시 용이 나타나 자신의 몸을 세 번 씻겨주는 꿈을 꾸고 기뻐하며 ‘물과 산, 대지의 기운이 맑은 곳’이라는 뜻의 삼청동(三淸洞)이라는 글씨를 새겼다고 전해진다.

성수산 상이암은 고려 태조 왕건과 조선 태조 이성계의 설화가 전해오는 환희담(歡喜潭) 암각서와 삼청동(三淸洞) 어필각이 으뜸이다.

어필각 뒷동산은 여의봉이라고 한다. 이성계가 기도한 후 왕이 된 곳이라고 하여 여의봉이라는 이름으로 불리지만, 봄이 되면 진달래꽃이 만발할 때는 향을 피운 것 같아서 향로봉으로도 불린다고 한다.

향로봉으로 불리는 구룡쟁주(九龍爭珠)의 여의주 바위는 언제나 의연하다. 상이암(上耳庵)의 암자 명칭은 '주상(임금)의 귀에 하늘에서 성수만세(聖壽萬歲) 소리가 들렸다'는 설화에서 유래한다.

성수산의 아홉개 능선이 앞다투어 모이는(九龍爭珠:구룡쟁주) 상이암에 50m 높이로 우뚝 선 화백나무는 하나의 몸통에서 아홉가지로 갈라져 위로 치솟아 있다.

무량수전에 모셔진 독존의 아미타불좌상 - 아미타구품인 중 상품중생인의 수인을 취하고 있다. 아미타불은 서방정토 극락세계를 주관하는 부처로, 광명(빛)과 영원한 삶을 상징하는 무량광(無量光), 무량수(無量壽)로 불린다. 광명(빛)은 탐진치(貪嗔痴) 삼독심에서 벗어난, 본래 청정한 근본(근원)을 상징한다. 그래서 본존불의 천장에 태양을 표현한 것이다.

조선시대 명필인 창암 이삼만(李三晩, 1770~1847)이 행서체로 자연스럽게 흘려 쓴 ‘七星閣’ 편액이 돋보인다. 벼루 세 개를 구멍 내고 붓 천 개를 닳게 한 창암 이삼만은 추사 김정희, 눌인 조광진과 함께 조선 후기 삼대 명필로 불린다.

혜월(慧月) 스님과 두곡(杜谷) 스님의 부도 2기가 전라북도문화재자료 제124호와 전라북도 유형문화재 제150호로 각각 지정되어 있다.

1894년 동학혁명으로 불타버린 것을 1909년 대원 선사가 중건하였다. 그 뒤 의병대장 이석용이 이 절을 근거지로 삼고 항일운동을 전개하였으므로, 왜병들에 의하여 다시 소실되었다가 그 뒤 중건되었으나 6·25 때 다시 소각되었다. 지금의 건물은 1958년 11월 상이암 재건위원들이 세운 것으로, 1958년 11월 28일자 『전북일보』에 의하면, 법당 상량식이 거행되는 동안 오색 서광(瑞光)이 원형을 그리면서 식장 위 하늘 높이 뻗는 광경을 보고 참가자들이 모두 감격하였다는 기사를 적고 있다. 현존 당우로는 주불전인 무량수전을 비롯해서 칠성각·산신각·비각과 요사채가 있고, 현재는 선운사의 말사이다.

'사찰이야기' 카테고리의 다른 글

| 서백(김춘식)의 사찰이야기199 - 구미시 연악산 수다사(水多寺) (0) | 2021.07.26 |

|---|---|

| 서백(김춘식)의 사찰이야기198 - '조선왕조실록' 보관 사고(史庫)을 관리한 사찰, 적상산 안국사 (0) | 2021.07.22 |

| 서백(김춘식)의 사찰이야기196 - 최치원이 즐겨 찾았던 곳, 합천 청량사 (0) | 2021.01.03 |

| 서백(김춘식)의 사찰이야기195 - 족두리 쓴 약사불이 계시는 절집, 불굴사 (0) | 2020.12.29 |

| 서백(김춘식)의 사찰이야기194 - 벼랑 위에 앉아 있는 팔공산 중암암 (0) | 2020.12.27 |